山谷と吉原を結ぶ道「土手通り」

「山谷」の隣りに、もと遊郭の「吉原」があります。

「吉原」は、現在の東京都台東区千束(せんぞく)周辺になります。

そして「山谷」と「吉原」の間にあるのが「土手通り(どてどおり)」です。

「土手通り」は広いバス通りで交通量も多く、山谷の「日の出会商店街(ひのでかいしょうてんがい)」を吉原へ向かって歩いて「土手通り」へ到着したところが「吉原大門(よしわらおおもん)」です。

「土手通り」は今は広い二車線道路ですが、終戦前までは川が流れる堀があったそうです。

日中、遊郭へ出入する門には、堀を通るための大きな橋がかけられていました。

そして夜になると、その橋が「バンッ!」と上へとあげられ、門が閉じられたのです。

夜に閉ざされた橋――川に囲まれた吉原

遊郭では、遊びにくる若旦那たちの接客をする「遊女(ゆうじょ)」と呼ばれる女性たちがいました。

夜は、その遊女たちが吉原から逃げないように「吉原遊郭」と「外の世界(遊郭以外の世界)」の間をつなぐ橋は、外されるのです。

江戸時代の「吉原遊郭」は、川が流れる堀で取り囲まれており、日中は門の外から橋を渡って入るようになっていました。

ただ、夜になると門の橋が外され、門からの出入りができなくなったのです。

遊郭へ遊びに向かう若旦那たちは、堀を舟で渡って吉原を訪れていました。

そのため、現在も「土手通り」からの吉原への入口付近を「吉原大門」と呼ばれています。

「見返り柳」が語る、名残惜しい別れ

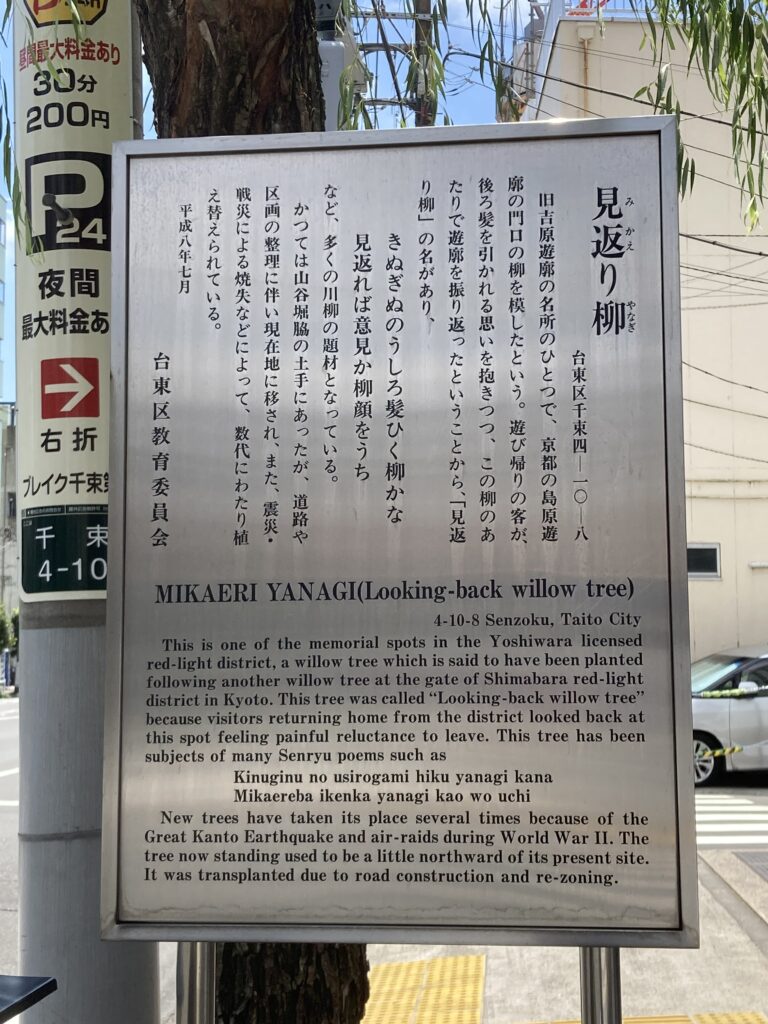

吉原大門に「見返り柳(みかえりやなぎ)」と呼ばれる柳の木が今も立っています。

吉原遊郭へ来た男性客が、遊郭を名残惜しんで、この「見返り柳」のところで立ち止まり、後を振り返ったことから、この名前が付いたようです。

戦前・昭和の吉原――賭博と、どんちゃん騒ぎ

「浅草へお嫁に行く」

と、結婚が決まった女性が言うと

「浅草は「遊び人」が多いからな」

と言われたそうです。

戦前は「吉原遊郭」では、男性の方々が「どんちゃん騒ぎ」をするだけでなく、賭博も行われていました。

そのため、賭博で負けると、家にいる妻へ、お金を持って、吉原まで届けにくるように連絡をします。

裕福な家でなくても、当時の妻は家の中にあるお金をかき集めて、吉原へと届けに行ったのです。

吉原の遊女の方たちは「外の世界」で暮らす女性が、吉原に入ってくるのを、とても嫌がったと聞いています。

遊女の中に「花魁(おいらん)」と呼ばれる地位と高い教育を持った女性がいました。

花魁は、身分が高い人物の接客も行うため、和歌などの教養を身に付ける必要があったのです。

現在、吉原は「夜の街」として残っています。

戦後の昭和時代、夜、男性が車を運転して吉原の中を通ると、夜のお店に勤務する男性店員たちが車道へ出て

「社長! 社長! 可愛い子いますよ!」

と、車の前に立ってしまったそうです。

運転している男性が

「家に帰る途中なんだから、どいてくれ!」

と言って、車から離れてもらった話しを聞きています。

また、企業の役員をされている方が車の後部座席に座り、ドライバーの方が運転する車で、吉原の中を通ったことがありました。

見るからに「社長」という貫禄のある経営者の方です。

夜のお店の男性店員の方々が

「社長! 社長! 可愛い子いますよ!」

と、車道で車の前に立つだけではなく、車の周囲を取り囲んでしまい、車が動かせなくなったことがありました。

そのため、夜、吉原の中を車で通る時、女性が乗っていると

「あ、女性が乗っている」

と、客引きには合わないのです。

ただ現在の吉原は、昭和の時の「しつこい客引き」は規制されているようです。

吉原に今も残る「名前」と「一本の柳」

ちなみに「土手通り」には路面電車が走っていたこともありましたが、今から50年くらい前に全て撤去されました。

時代が経っても吉原に変わらす残っているのは「吉原大門」の名前と、その地に立つ「見返り柳」だけになっています。

ご感想・思い出などお寄せ下さい