昭和の放課後にいた「カタ屋」

「カタ屋」を知っていますか。

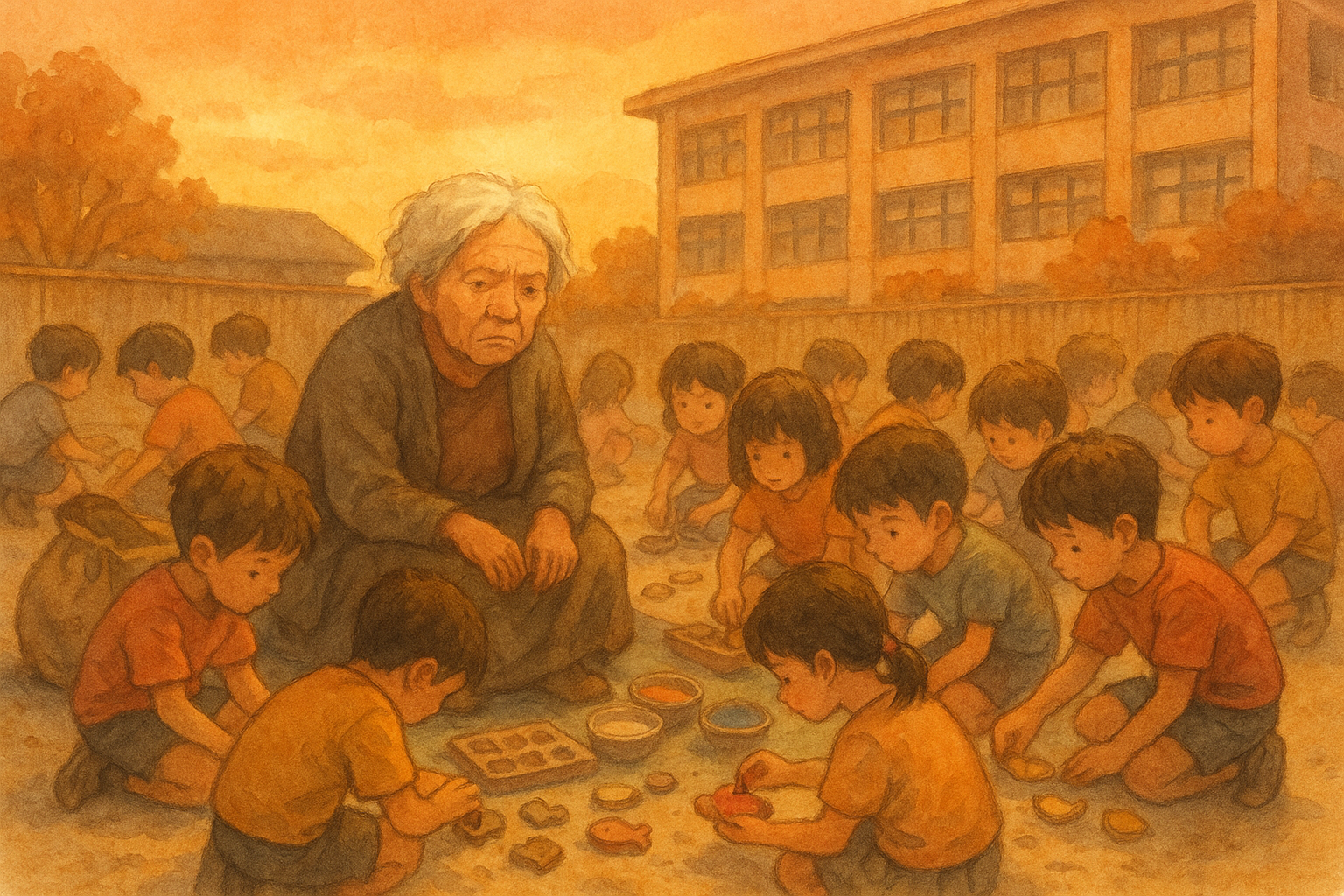

まだゲーム機が存在しない昭和の頃。

放課後の夕方になると、小学校の校舎近くで、ご年配の女性が「カタ屋」の露天商をされていました。

小学生たちも沢山集まって「カタ屋」での遊びに夢中になっていたのです。

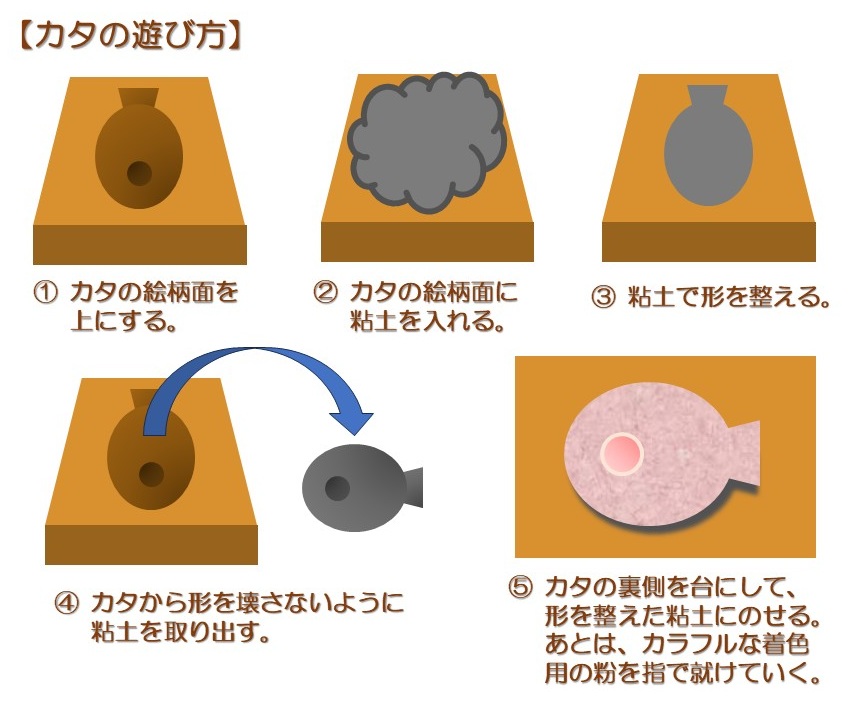

「カタ屋」というのは、上薬(うわぐすり)をかけずに焼く素焼きで作れた「型(カタ)」と、やわらかい粘土、着色用の粉を使い、動物やキャラクターの形を作るという昭和の頃にあった遊びです。

最初に「たい焼き器」のようなカタチをした小さな素焼きの型を買います。

型には、まさに「たい焼き」みたいな魚の柄もあれば、ウサギなどの動物の柄が描かれたものもありました。

型を買ったら、やわらかい粘土と、紙で包ませたカラフルな色の着床用の粉も買うのです。

型は何度も使用できるので、一つあれば大丈夫。

あとは、遊ぶ時に、粘土と粉のみ、再度購入します。

粘土と粉はセットで30円か、50円くらいだったと思います。

お気に入りの型を手に入れる

型はもう少し高いので、親が一緒でないと買えません。

自分は、魚の柄が入った一番小さな型を買って貰えました。

「カタ屋」で遊んでいる子の中には、キャラクターの柄が入った大きな型のほか、複数の型を持っている子もいて、当時はうらやましく思っていた記憶があります。

魚の型で遊ぶ時は、まず、魚の柄部分に、やわらかい粘土を押し込みます。

そして、形を崩さないようにして、型から魚の柄がついた粘土を取り出すのです。

桃色や金色の着色用の粉を、粘土の魚に指で付けていきます。

▲上記は語り部が作成した「カタ屋」での遊び方の説明図です。

色づけと得点カードの楽しみ

粘土の魚をきれいに着色できたら、露天商の方に出来栄えを見てもらいます。

そして、点数が印字された得点カードが貰えるのです。

得点カードの大きさは、切符を半分に折ったくらいのサイズです。

この得点カードをたくさん集めると、好きな型と交換もできるというもの。

粘土は2~3回使用できて、やわらかい粘土が硬くなって、型で形が作れなくなったら、露天商の方が片手で粘土を丸めて、最後の得点カードと一緒に渡してくれます。

記憶に残る小さな宝物

30円~50円の素朴な遊びが、どれだけ貴重でわくわくしたことか。

今はもう見なくなった「カタ屋」で遊んだ記憶は、時が経っても、キラキラした思い出として残っています。

誰か「カタ屋」で遊んだことを覚えていませんか。

ご感想・思い出などお寄せ下さい